مملكة الأنباط الأردنية، جزء: ١٣ – المفاهيم والمعتقدات والرموز الدينية

شهدت الديانة النبطية تطورًا ملحوظًا عبر مراحل متعددة من حياة هذا الشعب، متأثرةً بانتقالهم من البداوة إلى الاستقرار. وقد انعكس هذا التحول على معتقداتهم، وطقوسهم، ومفاهيمهم حول الآلهة والحياة بعد الموت. كما تكشف الآثار والنقوش عن جوانب معقدة من رموزهم الدينية وأساليب دفنهم، مما يتيح لنا فهمًا أعمق لحياتهم الروحية والثقافية

تطور المفاهيم والمعتقدات والرموز الدينية

من المتفق عليه أن الأنباط مروا بمرحلتين رئيسيتين في تاريخهم: مرحلة البداوة، ثم مرحلة الاستقرار. وقد تنوعت الآراء حول طبيعة أماكن العبادة لديهم، ومدى ارتباطها بالنظام الديني وأهميتها في ثقافة الشعوب السامية. ومع ذلك، يمكننا التأكيد على أن هذا التطور الديني خضع، بشكل عام، لقوانين التطور الطبيعي التي صاحبت انتقال الإنسان من نمط الحياة البدوية إلى نمط الحياة المستقرة والزراعية، ومن ثم إلى الحياة المدنية

ففي مرحلة البداوة، لم تكن الممارسات الدينية تحظى باهتمام كبير، لا سيما من حيث الطقوس والشعائر. أما في المجتمعات الزراعية المستقرة، فقد ظهرت الحاجة إلى تفسيرات دينية تساعد في فهم الظواهر الزراعية والمناخية. وفي هذا السياق، بدأت هذه المجتمعات بتنظيم مفاهيمها الدينية، وأصبحت أكثر ميلاً إلى تجسيد تلك المفاهيم في شكل آلهة ومعابد، تعكس إيمانها وتلبي احتياجاتها الروحية والمجتمعية

مفهوم الحياة الآخرة عند الأنباط

لا يمكن الجزم بشكل قاطع برؤية الأنباط لمفهوم “ما بعد الموت”، إذ لا يزال هذا الموضوع محل نقاش وجدل بين الباحثين. تميل بعض الدراسات الأجنبية إلى الاعتقاد بأن الأنباط لم يؤمنوا بفكرة الحياة الآخرة، غير أن بعض الباحثين، مثل جلوك، قدموا رؤى مختلفة. فقد أبدى جلوك اهتمامًا خاصًا بالرمزية المرتبطة بالدلافين التي عثر عليها في قبور الأنباط بمنطقة كرنب في النقب، مشيرًا إلى أن هذه الرموز ربما كانت تهدف إلى تأمين عبور آمن لأرواح الموتى عبر دهاليز الموت نحو عالم آخر

كما لفت الباحث “دالمان” إلى وجود سراديب وأقبية في بعض المعابد، تتضمن رموزًا متنوعة توحي بإمكانية وجود تصور نبطي للحياة بعد الموت. وتعد القبور نفسها – وهي من أبرز ما خلفه الأنباط من آثار مادية وعمرانية – الدليل الأقوى لدى من يعتقدون بأن الأنباط آمنوا بالحياة الآخرة. إذ أن العناية الفائقة بهذه القبور، والتكاليف الباهظة التي رصدت لبنائها، توحي بإيمان عميق بأهمية المرحلة التي تلي الموت

من المرجح أن الأنباط كانت لديهم تصورات عن الحياة بعد الموت، لكنها تختلف عن مفاهيمنا الدينية التي تركز على البعث ثم الحساب ثم الخلود. وقد أشار بعض الباحثين إلى أن مفهوم الدين لدى الشعوب السامية الوثنية كان ذا طابع حسي، حيث لم يكن يرتكز على انتظار الثواب في الآخرة، بل كان يسعى إلى نيل المكافآت الفورية في الدنيا، مثل زيادة الغلة، أو هطول الأمطار، أو سلامة السفر، وغير ذلك. كما يحتمل أنهم كانوا يميزون بين بعث الروح أو “النفس” وبين الجسد، في تصورهم لما بعد الموت

النفس والروح

يبدو أن الأنباط كانوا على دراية بمفهوم النفس (أو الروح)، وميزوه عن مفهوم الفرد أو الشخص، إذ كانوا يرون أن الإنسان يتكون من نفس (أو روح) وجسد. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كانوا يفرقون فعلاً بين النفس والروح، أم أن هذا جانب لا نزال نجهله عنهم

ومن الملفت أن الأنباط أولوا اهتمامًا كبيرًا في قبورهم لما يعرف بـ”النقش”، وهو نصب تذكاري يقام فوق القبر، ويعتقد أن الكلمة تعني “نفس” أو “روح” في اللغة العربية. وغالبًا ما كان النقش يحمل اسم المتوفى، وكان يُعد جزءًا أساسيًا من عناصر التذكار الرمزي للراحل. ويشبه هذا التقليد ما يعرف اليوم بـ”الشاهد” في ثقافتنا، والذي يكتب عليه اسم المتوفى وأحيانًا تفاصيل إضافية كتاريخ الولادة والوفاة ومكان الأصل

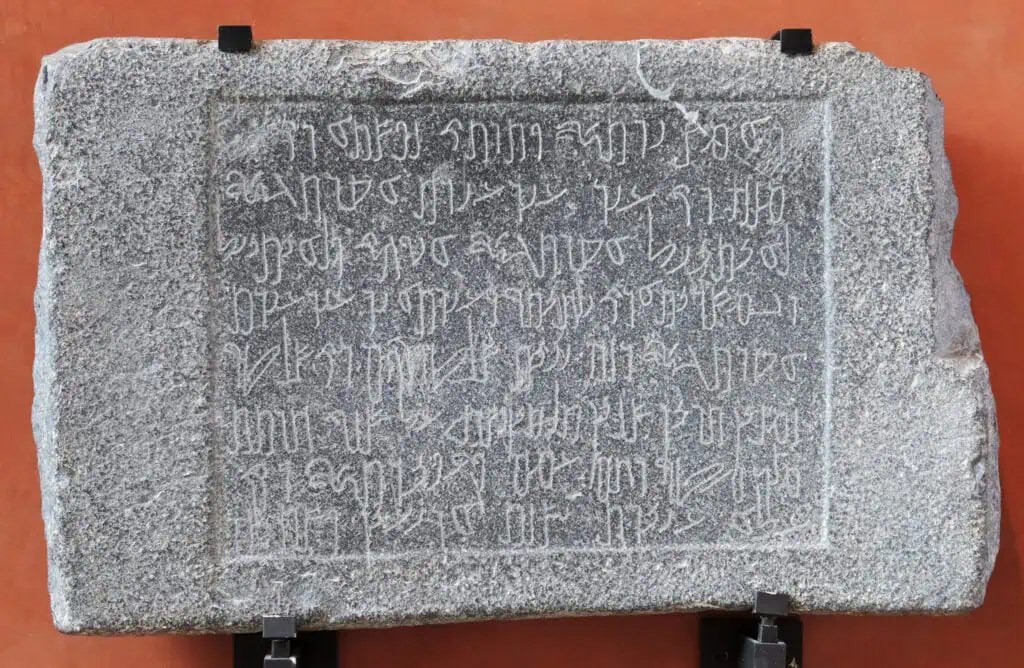

نقوش مادبا النبطية

هي زوج من النصوص القديمة المتطابقة المنحوتة بالأبجدية العربية النبطية، اكتشفت في مدينة مادبا، في الأردن. يعود تاريخ هذه النقوش إلى عام 37/38 ميلادي في عهد الملك الحارث الرابع، وتوفر نظرة ثاقبة على الحضارة النبطية، وخاصة لغتها وإدارتها وممارساتها الجنائزية

النقش يعود لشخصين يدعيان أرتوبل (ويكتب أيضًا إيتايبل)، الجد والحفيد،إاستراتيجيوس نبطي (حاكم عسكري) وقائد معسكر على التوالي، وقد أقامه عبدوبادات، ابن أرتوبل الأكبر ووالد أرتوبل الأصغر

وتقدم النقوش دليلًا على الوجود والتأثير النبطي في مادبا، وتسلط الضوء على أدوار المسؤولين الأنباط، وتكشف عن جوانب العادات الجنائزية النبطية والمكانة الاجتماعية للأفراد الذين خلدت ذكراهم

يتقاطع فهم الأنباط للنفس أو الروح مع ما كان عليه الحال في ثقافة عرب الجاهلية، حيث لم يكن هناك تفريق واضح بين المصطلحين، وهو اعتقاد استمر لفترة طويلة في الثقافة العربية، ولا يزال قائمًا في بعض الأوساط. وتبرز آثار هذا المفهوم بوضوح في بعض الممارسات الاجتماعية، مثل الثأر، خصوصًا في المجتمعات البدوية، حيث تعامل النفس باعتبارها كيانًا معنويًا له قيمة لا يمكن تجاهلها

المقابر المنحوتة في الصخر في مقبرة غرب حوارة هي الهياكل النبطية الوحيدة المرئية في الموقع بخلاف الصهاريج التي تغذيها مياه الأمطار والقناة المائية التي زودت محطة الطريق السابقة والحامية ومركز التجارة بالمياه من الجبال المحيطة، وفقًا للباحث الكندي جون ب. أوليسون (الصورة مقدمة من جون ب. أوليسون)

Jordan Times :المصدر

قبور الحفر

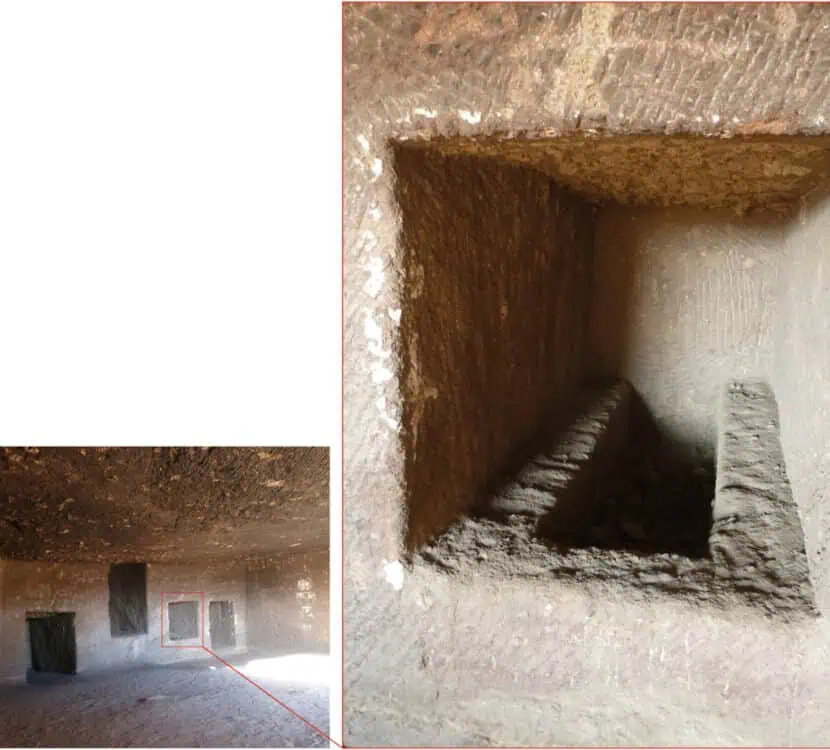

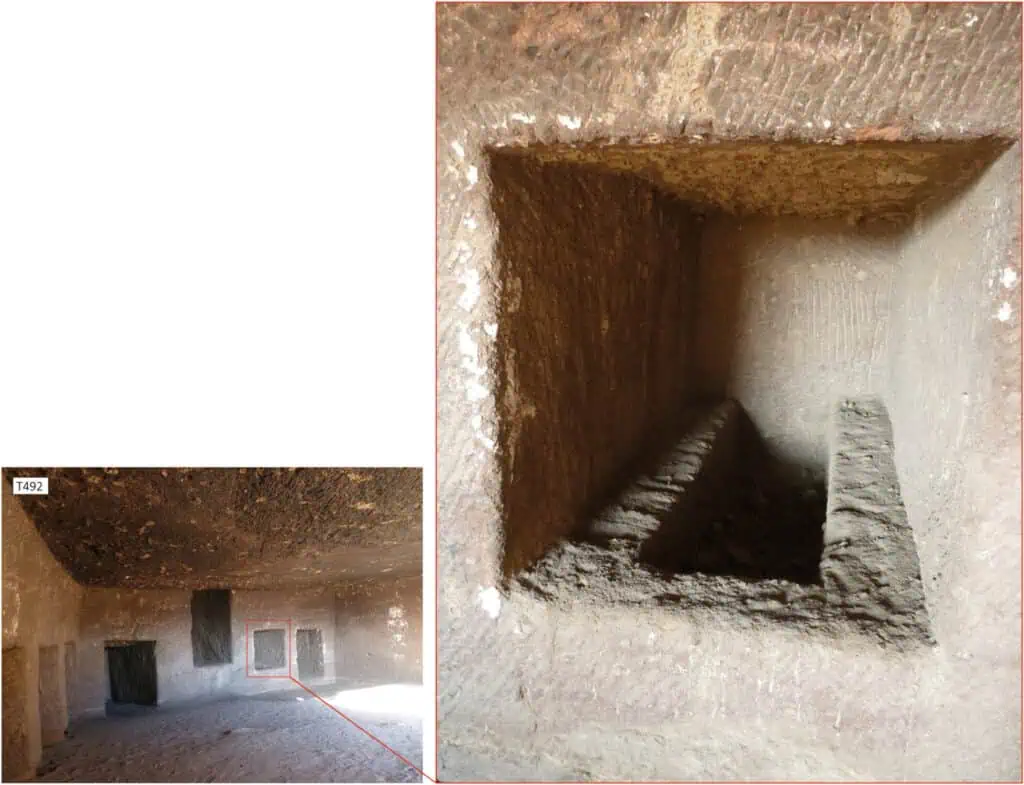

قبور الحفر هي قبور دفن متعددة الأضلاع محفورة مباشرة في الصخر، هنا على أرضية حجرة الدفن الرئيسية. لا يوفر النهب الواسع وغياب الحفريات سوى القليل من المعلومات حول قبور الحفر التي عُثر عليها في عشرة قبور. ويبدو أن ترتيبها داخل حجرة الدفن يعتمد على المساحة المتاحة والمنشآت الجنائزية الأخرى. على السطح، يبلغ متوسط طول فتحات القبور 2.02 متر وعرضها 0.73 متر. ويبدو أنها تتناسب مع نموذج قياسي يتوافق مع حجم شخص بالغ، وهو مماثل لتلك الموجودة في البتراء (2.0 × 0.70 متر) والحجر. وتعد الحواف المقطوعة على طولها ووجود ملاط أبيض دليلاً على نظام ختم باستخدام ألواح حجرية

Wiley.com :المصدر

اللوكولي

اللوكولي هي كوات دفن محفورة في جدران حجرات الدفن الرئيسية في 19 مقبرة. وكما هو الحال مع قبور الحفر، يبدو أن هناك نموذجًا قياسيًا لهذه اللوكولي، بمتوسط أبعاد يبلغ 2.05 متر طولًا و0.81 متر عرضًا و1.29 متر ارتفاعًا، وهو أقرب إلى الأبعاد المسجلة في البتراء والحجر (2.50 متر × 1.15 متر). تظهر آثار ملاط الختم على لوكولي المقابر. يحتوي لوكولي واحد فقط، محفور في الجدار الخلفي للمقبرة T492، على نوع مختلف من هذا النوع: قبر حفرة (1.81 متر × 0.48 متر × 0.33 متر) محفور داخل هذا اللوكولي

Wiley.com :المصدر

عادات دفن الموتى

يقدم يونس الشديفات معلومات غنية ومفصلة حول عادات الدفن لدى الأنباط، مستندًا في دراسته إلى تحليل عدد كبير من القبور في خربة الذريح الواقعة جنوب الأردن. ومن أبرز ما توصل إليه

- تميزت قبور الأنباط بوجود نصب تذكارية، غالبًا ما كانت تنحت على هيئة مثلث باستخدام حجر كلسي مشغول بعناية ودقة

- وجدت في بعض القبور نقود وضعت في أفواه الموتى، ويرجح أنها كانت تقدم كمساعدة رمزية للميت في رحلته إلى العالم الآخر. تعود هذه القبور إلى الفترة ما بين 110-115م، وقد استمر استخدامها حتى القرن الرابع الميلادي. يعتقد أن هذا الطقس تأثر بالعادات اليونانية التي كانت ترى أن على الميت دفع أجر لحارس بوابة العالم السفلي. كما عثر على نقود ذهبية ومجوهرات، وربما كان البيزنطيون هم من أضافوا هذه القيم الثمينة إلى القبور

- استخدم الأنباط الأكفان المصنوعة من الكتان والجلد، كما عثر على أحذية جلدية وخرز وخلخال في قدم امرأة يمنى، ما يعكس اعتقادًا غامضًا لديهم بالحياة بعد الموت

- يبدو أن بعض الأنباط قد عرفوا عادة حرق الجثث باستخدام الجير غير المطفأ، الذي يعمل على إذابة الجسد وتكليسه، وهي ممارسة يعتقد أنها جاءت بتأثير من الثقافات اليونانية والرومانية

عشرة قلائد وتسع خرزات من المقتنيات التي وجدت في إحدى القبور النبطية. حقوق الصورة للباحث ديفيد جونسون

Openedition: لمشاهدة المزيد من ما وجدها في قبور الأنباط (أساور، مصابيح، تماثيل ) ، اضغط هنا

العبادات

لا تتوفر معلومات كافية عن أشكال العبادة لدى الأنباط، إلا أن بعض الدلائل تكشف عن جوانب من ممارساتهم الدينية التي تندرج ضمن الأطر السامية في الطقوس والتصورات الدينية. فقد اعتاد الأنباط أداء شعائرهم في احتفال سنوي كبير، حيث كانوا يحجون إلى معبد صنمهم “ذو الشرى”، وكان الناس يتوافدون إليه من مناطق بعيدة. وقد شيدوا له معبداً شاهقاً على قمة جبل في موقع يعرف اليوم بـ”الدير”، وكان الوصول إليه يتطلب صعود سلالم طويلة

تميز المعبد بجدرانه المغطاة بطبقة من الذهب وزين بصور جميلة تجسد تقديم القرابين للصنم. وكان لهذا المعبد موسم حج يقام في اليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الأول كل عام، حيث يقصده الناس للتقرب من “رب البيت”، فينحرون الذبائح ويمكثون عدة أيام لأداء الطقوس، ثم يعودون إلى ديارهم. ويبدو أن هذا الحج لم يكن مقتصراً على العرب الأنباط وحدهم، بل كان يستقطب أيضاً عرباً من خارج حدود مملكتهم

كعبتين في الاردن ما قبل الإسلام

الصورة على اليسار: كعبة الاقيصر - كعبة قبائل قحطان الاردنية في الجاهلية قبل الاسلام كانت في جنوب الاردن قرب البترا و كانت مقصد قبائل قضاعة ولخم وجذام وعاملة، يحجون إليها ويمارسون نفس طقوس حج اهل مكة لكعبتهم ويحلقون رؤوسهم عنده بعد انتهاء حجهم

المصدر: توم هولاند

الصورة على اليمين: كعبة ذو الشرى النبطية الأردنية -و كانت اكثر الكعاب التي يحج لها العرب و يأتوها من كل اتجاه بسبب التطور والحضارة التي كانت في البتراء، فكانت ملتقى للأديان، للشعر، للتجارة والعلم والثقافة

من المحتمل أن معابد مثل معبد رم، ومعبد الذريح، ومعبد السويداء (بعل شمين) كانت من بين الأماكن التي يقصدها الناس لأداء شعائرهم الدينية. ومن المؤكد أن المآدب وتقديم الأضاحي الحيوانية شكلت عنصراً أساسياً في العبادة النبطية، حيث وجدت داخل المعابد والمدافن مصاطب ثلاثية خصصت لتناول الطعام، وكانت تلعب دوراً مهماً في الطقوس الدينية

معبد وادي رم

لمشاهدة المزيد من الصور عن معبد وادي رم، اضغط هنا

ورغم غياب معلومات كافية حول طقوس المحارق وآلية استخدامها، إلا أنه من المعروف أن أجزاءًا من الأضاحي، سواء كانت نيئة أو مشوية، كانت تلقى عليها، وهي عادة شاعت بين الشعوب السامية وظلت قائمة حتى عصر الجاهلية، إلى أن جاء الإسلام فأنهى هذه الممارسات الوثنية. ومع ذلك، لا تزال بعض مظاهر هذه الطقوس قائمة في بعض ممارسات السحر الشعبي والتعامل مع “الجان”، حيث يعتقد أن تقديم القرابين يرضي الأرواح في حالات معينة. وقد تكون هذه العادة امتداداً لشعائر دينية قديمة سبقت الأنباط أو جاءت بعدهم

كما كانت المآدب طقساً محورياً، لا سيما في أعقاب دفن الموتى، وهو ما يفسر استمرار هذه العادة في العديد من المجتمعات العربية إلى يومنا هذا. أما طقس التبخير، فكان حاضراً بقوة من خلال إحراق البخور لتطهير المذبح والأصنام، وكان يستخدم أيضاً من قبل القائمين على أداء الطقوس، ولا تزال بقايا هذا الطقس ماثلة في مجتمعاتنا، لا سيما في مصر، حيث يحمل بعض الكهنة المبخرة داخل الكنائس وينثرون دخان البخور لتبريك الحضور. ويمكن ملاحظة هذه الممارسة أيضاً – وإن بشكل محدود – داخل بعض المساجد، حيث يستعاض عنها غالبًا باستخدام الطيب أو العطور

أما فيما يتعلق بالصلوات، فليس لدينا أدلة كافية تمكننا من فهم طبيعتها بشكل دقيق، باستثناء وجود المسارح أو الساحات ضمن محيط المعابد، والتي قد تكون استخدمت لإلقاء المواعظ أو تلاوة الأدعية والصلوات الموجهة للآلهة. ويعتقد أن “قدس الأقداس” داخل المعبد كان يشكل قلب العبادة وأعلاها قداسة

الأنصاب والبخور والأشجار ودورها

النصب، وجمعها أنصاب، هي حجارة كانت تنصب وتقدس عند العرب، كما يذكر ابن الكلبي في كتابه الأصنام. فقد كان للعرب حجارة غير منصوبة يطوفون حولها وهم عراة، يطلقون عليها اسم “الأنصاب”، ويطلقون على الطواف بها “الدوار”. ويروي الطبري عن ابن جريج أن هذه الأنصاب لا تعد من الأصنام التي تنحت أو تصور، بل هي مجرد حجارة منصوبة، وقد بلغ عددها ثلاثمائة وستين حجرًا. وكانوا إذا ذبحوا، نضحوا الدم على الجانب المُقْبِل من الكعبة، ثم وضعوا اللحم على تلك الحجارة

ويتبين من ذلك أن الأنصاب لم تكن بالضرورة منحوتة أو مصقولة، ولا على هيئة تماثيل تجسد الآلهة، بل كانت تعد رمزًا أو وسيلة تربط بين الناس والإله

أما في العهد القديم، فنجد نصًا يعبّر عن هذه العادة السامية، حيث يذكر أن يعقوب استيقظ من نومه وقال: “إن الرب في هذا الموضع وأنا لم أعلم”، ثم ارتعب وقال: “ما أرهَب هذا المكان! ما هو إلا بيت الله، وهذا باب السماء”. وبعدها، في الصباح الباكر، أخذ الحجر الذي كان تحت رأسه، ونصبه وصب عليه الزيت، وأطلق على الموضع اسم “بيت إيل”، وكان يُعرف سابقًا بـ لوز

أظهرت لنا مكتشفات أوغاريت الكثير من المعلومات المهمة حول ديانة الشعوب السامية، وخصوصًا الكنعانيين. يبدو أن عبادتهم بدأت باستخدام الأنصاب، وهي حجارة مقدسة اختيرت لتكون مركزًا للتواصل مع الآلهة. في المراحل الأولى، لم يكن الكنعانيون يفضلون تجسيد آلهتهم بصور أو تماثيل، واستمر ذلك حتى بدأ الإله بعل يصور وهو يحمل رمز الصاعقة

ومن المرجح أن بعض المذابح الموجودة في المعابد تعود في أصلها إلى تلك الأنصاب القديمة، خاصة وأن وظيفة النصب كانت تتمثل في الذبح وتقديم القرابين والعطايا من خلالها. وينطبق الأمر ذاته على المحارق التي كانت في بداياتها مجرد حجارة عادية على الأرجح

إن دراسة هذه المذابح، لا سيما من حيث ارتفاعها، يعزز الفرضية القائلة بإمكانية ذبح الأضاحي الحيوانية عليها. ولا تزال بعض هذه المذابح محفوظة بحالة جيدة، مثل مذبح في متحف آثار عمان وآخر مدفون في معبد قصر ربة. ويبلغ ارتفاع كل منها نحو 80 سم، وإذا غرس منها 20 سم في الأرض، فإن الارتفاع المتبقي يكون مثاليًا لذبح الأضاحي، مثل الخراف، وهي واقفة داخل ساحة المذبح

من المعروف أن الأنباط قد صوروا إلههم الأبرز، ذو الشرى، على هيئة نصب حجري مكعب أسود، يبلغ طوله نحو أربعة أقدام وعرضه قدمين. ويعزى تطور الدين لديهم، من حيث المعبودات والشعائر والمعتقدات والمؤسسات الدينية، إلى انتقالهم من حياة البداوة، مرورًا بشبه البداوة، إلى الاستقرار. ويرجح أنهم، كغيرهم من الأقوام السامية في المنطقة، مروا بمرحلة عبادة الأنصاب. وقد شمل دين الأنباط استخدام المحارق والمباخر، والتي يعتقد أنها كانت جزءًا أساسيًا من طقوسهم الدينية. ورغم قلة المعلومات المتوفرة عن هذه المحارق في المعابد العربية، إلا أن الاكتشافات الأثرية في عدد من تلك المعابد كشفت عن وجود مباخر ومحارق حجرية. وتجدر الإشارة إلى أن طقوس الحرق والتبخير كانت معروفة لدى العبرانيين، ويعتقد أنهم ورثوها عن المصريين، الذين ينسب إليهم نشر ثقافة استخدام البخور، إذ كان البخور من أهم السلع التي تنقلها القوافل العربية إلى مصر منذ أزمنة بعيدة

الصورة على اليسار: منحوتة للآلهة العزى (ذات القناع) في البتراء

الصورة على اليمين: ذو الشرى إله الأنباط

تقديس الأشجار

يعتقد أن الأنباط قد عرفوا عبادة الأشجار أو على الأقل قدسوها، وهي ظاهرة استمرت في المجتمعات العربية حتى وقت قريب من القرن العشرين. فقد كانت الأشجار تحظى بمكانة دينية وروحية خاصة، كما كان الحال في مجتمع الحجاز قبل الإسلام، حيث بلغت درجة التقديس حدًا جعل الخليفة عمر بن الخطاب يأمر بقطع شجرة تعلق بها المسلمون

ومن الأمثلة الشهيرة شجرة “ذات أنواط”، التي كانت مقدسة عند قريش حتى فتح مكة. كما ورد في التراث العربي أن “العزّى” كانت شجرة في منطقة غطفان عبدها العرب، فأمر النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) الصحابي خالد بن الوليد بقطعها

ولا تزال بعض هذه المعتقدات راسخة في الذاكرة الشعبية الأردنية والعربية. ففي صحراء السرحان شرقي الأردن، هناك شجرة تنال قداسة خاصة من أبناء المنطقة، ومثلها شجرة من نوع “الزعرور” بالقرب من مقام النبي شعيب في مدينة السلط. وقد قام الكاتب مفلح العدوان بتوثيق عشرات المواقع المقدسة في القرى الأردنية، من شمال البلاد إلى جنوبها، وكانت العديد من هذه المواقع تتضمن أشجارًا متنوعة كالبطم، الزيتون، السنديان، والصنوبر، وغيرها

غالبًا ما تكون هذه الأشجار مرتبطة بمقامات أولياء صالحين، أو تقع قرب ينابيع ماء قديمة، أو في مواقع ارتبطت بحوادث لم يبق منها سوى روايات مبهمة أو رموز غير معروفة الأصل. كما رصد الباحث توفيق كنعان عددًا من الأشجار المقدسة في أنحاء فلسطين، والتي كانت تلقى الاحترام والتبجيل من أتباع ديانات وطوائف متعددة

ومن أبرز أنواع الأشجار التي حظيت بمثل هذا التقديس: البلوط، التين، الزيتون، إلى جانب أنواع أخرى، وغالبًا ما كانت تنمو هذه الأشجار في أماكن منعزلة أو بالقرب من ينابيع مياه أو كهوف

تشير الدلائل إلى وجود هيئة دينية تعرف بـ”السدنة” كانت تتولى شؤون المعابد النبطية. وتفهم من بعض النقوش الأثرية محاولات بعض الملوك كسب مكانة دينية، مما دفع بعض الباحثين للاعتقاد بوجود نوع من العبادة الملكية. ويعد الملك عبادة الثالث من أبرز من ارتبط اسمه بهذا الجانب، إذ يحتمل أنه كان يتولى في بعض الأحيان رئاسة هذه الهيئة الدينية العليا، ربما تأثراً بالحكام المصريين. ومع ذلك، من المرجح أن الملك لم يكن يباشر الطقوس أو الشعائر الدينية بشكل عملي داخل المعابد، إذ كانت تلك المهام تناط بالكاهن المعروف باسم الإفكل

ويقصد بـ”الإفكل” (أ ف ك ل أي) الكاهن، وهو المسؤول عن إدارة الجوانب الدينية في المعبد، كإقامة الطقوس التعبدية، بالإضافة إلى الجوانب الإدارية، ومنها الإشراف المالي على واردات المعبد وصادراته. وتشير النقوش إلى أن الغرامات التي كانت تُفرض لصالح المعابد شكلت مصدراً مهماً من مصادر تمويلها، إلى جانب الأوقاف والهبات. كما ورد في بعض النقوش أن للمعبد حقاً فيما يعرف بـ”الصنور”، وهي جزء من العشر، وتعد من مصادر دخل المعبد والكهنة

التشريع

لاحظ بعض الباحثين أن الدين كان يشكّل المصدر الأساسي، أو أحد المصادر الرئيسة، للتشريع في المجتمعات القديمة. بل تجاوز تأثيره نطاق التشريع، ليكون مرجعية أساسية في تشكيل التصورات والمفاهيم في مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك العلم. ومع ذلك، لا يعني هذا أن جميع القوانين والأنظمة والرؤى نشأت من الدين مباشرة، إذ إن كثيراً منها اكتسب طابعاً دينياً لاحقاً، إما لإضفاء نوع من القدسية عليها أو لتعزيز هيبتها وضمان احترامها واستمراريتها. ومن الأمثلة على ذلك بعض نصوص اللعنات التي تضمنت فرض غرامات على من ينتهك حرمة المقابر، باعتبار أن هذه الغرامات تؤدى للآلهة

الأعياد عند الأنباط

كان للأنباط موسمان رئيسيان للاحتفال، أحدهما في الربيع والآخر في الخريف، وهما نفسا الموسمان اللذان اعتادت الشعوب السامية الاحتفال بهما. وإذا أضفنا إلى ذلك ما عرف عن أداء الأنباط لفريضة الحج إلى معبد “الدير” في البتراء، وطوافهم حول “قدس الأقداس” – وهو قلب المعبد النبطي – فإننا نستطيع أن نرجّح أن أعيادهم كانت ذات طابع ديني أو مشبعة بالرمزية الدينية، وربما استمدت بعض طقوسها من تقاليد عرب الجزيرة

الدير في البتراء

ومن طقوس العيد المعروفة لديهم، خروج موكب من الجِمال عبر المدينة وصولًا إلى منطقة المذبح، حاملةً معها “الموتاب” أو العرش المقدس. ويعتقد أن النقوش المتبقية التي تصور قافلة جمال في نهاية السيق لا ترمز إلى القوافل التجارية، بل إلى هذا الحدث الطقسي الخاص بالأعياد

ويبدو أن التطهر كان جزءًا أساسيًا من الطقوس الدينية، حيث دلت كثرة الأحواض المائية الملحقة بالمعابد على أن الناس كانوا يغتسلون أو يتوضؤون قبل الشروع في العبادة. ومثل هذه الممارسات كانت شائعة بين الشعوب السامية، خاصة في سوريا وكنعان، قبل أن تعرف لاحقًا لدى اليهود والمسلمين

المراجع

عزام أبو الحمام المطور، الأنباط تاريخ وحضارة، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان – الأردن

إرث الاردن, الطقوس النبطية : الحياة والموت